Le médicament et son économie

Les inégalités de santé vont-elles se creuser ?

Quels que soient les maladies, les populations ou les indicateurs considérés, on observe de grandes différences entre groupes sociaux, différences qui conditionnent l’accès aux soins.

Dans les conditions de morbidité et de mortalité de 2017, les femmes passeraient en moyenne près d’un quart de leur vie (20,4 ans) avec des incapacités modérées ou sévères et les hommes un peu plus d’un cinquième (16,8 ans).

(source : Santé publique France, 2018)

● La plus marquante de ces inégalités est celle devant la mort.

L’âge du décès est en effet lié à la fois au revenu, au diplôme et à la catégorie socioprofessionnelle : à 35 ans, un ouvrier masculin a une espérance de vie inférieure de 7 ans à celle d’un cadre masculin. La différence est de 3 ans pour les femmes.

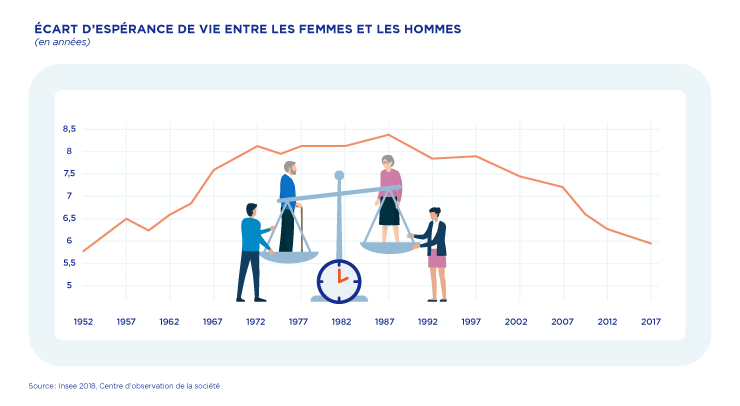

● L’espérance de vie à la naissance, en France métropolitaine, en 2017, atteint 79,5 ans pour les hommes (67 ans en 1960) et 85,4 ans pour les femmes (73,6 ans en 1960). (1)

● Les progrès enregistrés s’expliquent par différents facteurs : diffusion de la vaccination, amélioration de l’hygiène, des modes de vie et de l’alimentation, démocratisation de l’accès aux soins et aux médicaments, progrès de la médecine dans le traitement des maladies.

Néanmoins, on enregistre depuis quelques années une stagnation, voire une baisse, de l’espérance de vie à la naissance et en bonne santé (2). En 2015, pour la première fois en France depuis 1969, celle-ci a diminué pour les femmes et les hommes, mais elle a de nouveau augmenté en 2016 (3).

Aux Etats-Unis, même tendance : elle a diminué de 0,1 an entre 2014 et 2015, alors qu’elle augmentait de manière continue depuis vingt-deux ans (4).

● La France enregistre de plus un taux de mortalité prématurée et évitable parmi les plus élevés de l’Union européenne, bien qu’il baisse tendanciellement.

Le taux de mortalité précoce des hommes de moins de 65 ans, évitable par la prévention (selon les experts entre 30 et 40 % des décès prématurés pourraient être ainsi évités), est même le plus élevé des principaux pays européens (92,2 décès pour 100 000 hommes en 2010), tandis que celui des femmes se situe au troisième rang (27,3 décès pour 100 000 femmes en 2010).

- (1)Source : Centre d’observation de la société, janvier 2018.

● La stagnation de l’espérance de vie s’affirme comme un enjeu majeur « drivé » par la montée du diabète et la maladie d’Alzheimer.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2030, le diabète sera la septième cause de mortalité dans le monde (5), tandis que la prévalence des maladies liées au grand âge pourrait s’accroître.

● Si les tendances se confirment (vieillissement, comportements et modes de vie à risque, polluants, disparités socio-économiques élevées), on assistera :

o à une augmentation continue des patients en situation de pathologie chronique, y compris à des âges de plus en plus jeunes, à l’instar de la diffusion et de la banalisation des situations d’hypertension artérielle ;

o au développement des cas de multipathologies.

Sans changement de politique, l’hypothèse est celle d’une augmentation de 50 % des patients en statut d’ALD (affection de longue durée), soit 15 millions en 2030, contre 10 millions en 2014, ce qui pourrait absorber plus des deux tiers des ressources de l’Assurance maladie ;

o à des états de santé de plus en plus marqués par la situation sociale, l’éducation et les revenus ;

o à une probable diminution de l’espérance de vie en bonne santé (liée notamment au poids des populations de grand âge et au développement de populations en multipathologies.

● Ces décès précoces pourraient être évités par le dépistage et l’amélioration de la prise en charge médicale, mais également et surtout en amont, par des actions fortes sur les comportements et les situations à risque (conduite dangereuse, consommation excessive de tabac et d’alcool, surconsommation alimentaire, manque d’activité physique, métiers dangereux, état dépressif.).

L’accès aux soins

● Le recours aux soins dépend d’un ensemble de facteurs économiques, sociaux et culturels liés entre eux.

L’accès au médecin généraliste est largement assuré, sauf à de rares exceptions. L’enjeu porte sur les soins spécialisés et coûteux, la prévention, ainsi que sur le délai d’accès aux soins.

La question se pose en particulier pour les soins dentaires et l’optique, qui représentent à eux seuls les trois quarts des renoncements pour raison financière.

De façon plus large, le recours aux soins – et notamment la prévention – dépend aussi de l’éducation à la santé et de l’information sur les risques et l’offre de soins au sein des catégories de populations qui en sont le plus éloignées.

● Les femmes consultent davantage de médecins spécialistes que les hommes : 55 % d’entre elles en ont consulté un dans l’année, contre 41,6 % des hommes, selon l’enquête Santé et protection sociale de l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (Irdes, données 2014).

Les jeunes de 15 à 39 ans (40,6 %) se rendent aussi beaucoup moins souvent chez un spécialiste que les 65 ans et plus (60,6 %). Les cadres supérieurs sont 53 % dans ce cas, contre 44 % des ouvriers.

● Le recours aux soins dépend aussi des capacités d’accès.

Elles peuvent être liées à l’information sur l’offre de soins (qui voir et où aller ?), inégale selon les milieux sociaux, ou à la distance aux lieux de soins.

La quasi-totalité de la population vit à moins de quinze minutes d’un généraliste, mais près d’un quart à plus de quinze minutes d’un ophtalmologue.

Dans ce domaine, vivre en milieu rural est un handicap certain mais l’absence de spécialistes est grande aussi dans certains territoires urbains (notamment en banlieue nord et est de Paris) où, rapportée à la population concernée, la densité médicale est faible.

● Enfin, l’accès est commandé par des barrières financières.

Les évaluations divergent quant à son niveau et la couverture des soins progresse, mais une partie de la population française renonce encore à des soins ou les repousse parce qu’elle n’en a pas les moyens.