Le médicament et son écosystème d'innovation

Demain, de nouveaux patients ?

(Maj : 12.09.2022)

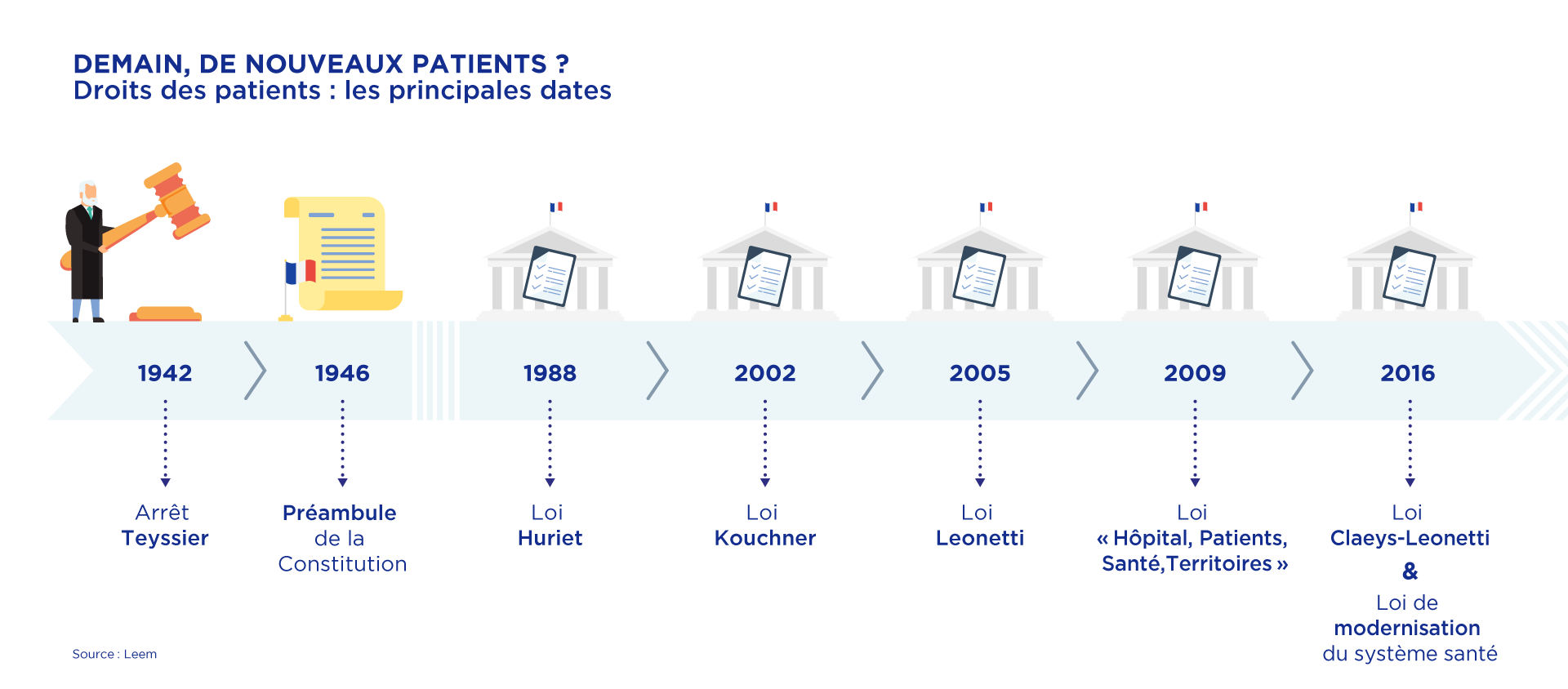

● Depuis la loi du 4 mars 2002, les droits des patients ont connu d’importantes avancées.

Les principaux droits individuels des patients se regroupent en 6 grandes rubriques :

1. Droit à l’accès aux soins et au choix du médecin

2. Droit à l’information et au respect de la confidentialité (dont un accès direct à son dossier médical)

3. Droit à participer à la décision médicale (droit de refuser un traitement ou un acte médical, de désigner une personne de confiance et de rédiger des directives anticipées)

4. Respect de la personne soignée (droit au respect de son intimité, à être traité avec égards, droit au soulagement de sa douleur, droit à une vie digne jusqu’à la mort)

5. Contentieux et indemnisation (droit à demander réparation d’un préjudice subi) [3].

Les droits des patients sont également organisés au niveau collectif : mise en place de représentants d’usagers au sein des établissements de santé, d’instances de santé publique (Conférences régionales de la santé et de l’autonomie, Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie), et dans les organes de gouvernance des agences sanitaires nationales (dont ANSM et HAS).

Par ailleurs, la création de France Assos Santé en 2017 permet l’union des associations d’usagers du système de santé agréées pour porter des prises de position et défendre les intérêts communs de tous les usagers du système de santé. [4]

● L'émergence des patients experts ?

Avec l’implication croissante des patients dans la prise en charge de leur maladie, s’est développée la notion de « patient-expert ».

La HAS en a donné la définition suivante lors d’un colloque en 2016 : « On appelle ainsi le patient qui a acquis de solides connaissances de sa maladie au fil du temps, grâce notamment à l’éducation thérapeutique. Il ne remplace pas le soignant mais il favorise le dialogue entre les équipes médicales et les malades, facilite l’expression des autres patients et contribue à améliorer la compréhension du discours des équipes soignantes. »

L’Université des Patients-Sorbonne, créée en 2010, propose des parcours diplômants à destination des personnes atteintes d’une maladie et qui désirent transformer leur expérience vécue en expertise au service de la collectivité. [5]

Ils peuvent ainsi notamment intervenir dans les programmes d’éducation thérapeutique du patient.

● L’amélioration de la littératie en santé

L’amélioration de la littératie en santé reste toutefois un enjeu majeur de santé publique et s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les inégalités sociales de santé.

La littératie en santé correspond à « la motivation et aux compétences des individus à accéder, comprendre, évaluer et utiliser l'information en vue de prendre des décisions concernant leur santé. » [6]

Dans un avis rendu en 2017, la Conférence nationale de santé a formulé 3 grands axes de recommandations : créer un environnement favorable au développement de la littératie en santé ; mobiliser les ressources et les dispositifs pertinents pour développer la littératie en santé des populations vulnérables ; développer l’évaluation et la recherche et diffuser les pratiques exemplaires. [7]

● L’organisation du recueil de l’expérience patient par les associations

Les associations de patients se structurent et s’outillent pour permettre le recueil de l’expérience des patients et sa valorisation dans la recherche.

Deux plateformes innovantes ont ainsi vu le jour : le Diabète LAB de la Fédération française des diabétiques [8] et MoiPatient de Renaloo [9] (pour les patients atteints d’insuffisance rénale chronique).

Toutes deux permettent aux patients de participer à des études pour améliorer les connaissances sur la vie quotidienne avec la maladie.

● Les entreprises du médicament font partie des acteurs qui soutiennent les associations de patients. Ces liens font l’objet de déclarations sur la base de données publiques Transparence Santé. [10]

● Au sein des entreprises du médicament, l’intégration de l’approche patient se développe aussi bien au niveau des fonctions transverses, qu’au niveau de la stratégie globale.

Cette intégration se traduit par une évolution des organisations et la mise en place d’initiatives (ex : création d’un board patient, co-construction avec les associations de patients d’outils digitaux à destination des patients, etc.).